Dicen que las cosas son como son y, probablemente, así sea. De hecho, las cosas, los acontecimientos, las personas, los caracteres, los fenómenos, todo eso existe y es observable, en tanto haya un observador.

Pero, ¿cuando no hay un observador qué pasa? ¿Las cosas dejan de existir o siguen siendo y ocurriendo sin necesidad de testigos? Creo que la respuesta se impone por su obviedad: la realidad es independiente de las miradas.

Lo que determinan las observaciones es la interpretación. Quiero decir que, como rezaba un antiguo adagio, “las cosas son de acuerdo al cristal con que se las mire”. Frente a una discusión o a un debate, un mismo suceso puede ser tomado de diferente modo por cada interviniente. Y no quiero decir que alguno esté faltando a la verdad o que esté mintiendo para acomodar su postura (aunque a veces sea posible).

Como ejemplo puede pensarse en dos personas sentadas frente a frente y que en medio de ellos se encuentre una taza de porcelana china única en su género. Seguramente uno dirá que el asa la tiene a la derecha y el otro afirmará que está a la izquierda. Ninguno de los dos miente, pero los enunciados divergen profundamente. La realidad es una, independiente y observable, pero los puntos de vista son lo que se diga o interprete de esa realidad y puedan ser objeto de confrontación o disenso.

En resumen, las cosas pueden ser una motivación, pero los discursos, las palabras que refieren a esas cosas son las que las insertan en un espacio comunitario. Cada uno de los participantes podrá contar después su experiencia ante la taza y cada uno que escuche las diferentes versiones optará por aceptar una u otra. Es aquí donde entra en juego la noción de verdad y es ahora cuando debemos admitir que se trata de una categoría más discursiva y filosófica que aséptica y científica.

La realidad es inobjetable (y podríamos decir que solo es aprehensible por la experiencia personal, si se da la oportunidad), la verdad es la adecuación de los enunciados sobre esa realidad mediada por la percepción de un sujeto con sus conocimientos, experiencias, intereses, hipótesis, etc.

Si podemos asumir que la realidad es ajena al individuo y que la verdad es una producción ajustada a la visión de un sujeto, tendríamos entonces la oportunidad de concluir en que las cosas reales circulan por un carril, mientras que las verdades sobre esas cosas transitan por otros.

Si bien este panorama es un tanto desolador, en cuanto desestabiliza las certezas que necesitamos para discurrir por la vida, no es para desesperar. Cada uno de los miembros de una comunidad se alinea con ciertas verdades y las asume como convicciones. La verdad tiene muy buen marketing, pero está un poco sobrevalorada. Es una herramienta útil, aunque no decisiva.

La ciencia, el discurso científico, ha sabido utilizar (en el mejor sentido del término) esta tendencia general e intelectual de alistarse detrás de ciertas convicciones que se volvieron presupuestos de sus investigaciones y descubrimientos.

Nadie vio un átomo, existe más de una decena de modelos hipotéticos de cómo deberían de ser. Todos han sido hegemónicos en su momento histórico. Todos han sido considerados verdaderos y todos han sido refutados con el avance de las teorías. No obstante, ninguna persona civilizada negaría su existencia. Los argumentos a favor (léase discursos) han sido lo suficientemente persuasivos como para disipar las eventuales dudas. Obviamente, conocemos los efectos de su existencia, pero no hemos podido acceder a su forma. Estamos preparados para creer en lo que nos ofrezcan los científicos.

Tampoco hemos experimentado un viaje a planetas que están a años luz de la Tierra. No creo que tengamos consciencia de lo que efectivamente es un año luz (más allá de un cálculo con cifras también agotadoras para pensar). Pero aceptamos que existe Plutón, discutimos si es un planeta, un planeta enano o vaya-uno-a-saber-qué.

¿Adónde quiero llegar con esto? Solamente a que pensemos que todas las certezas, las cuestiones que damos por sabidas, aquello que nos resulta indiscutible, en su enorme mayoría lo conocemos por dichos de los otros, por textos que hemos leído de personas que respetamos, por versiones que los medios han difundido. Todo nuestro bagaje cultural y nuestro conocimiento de lo cotidiano han sido fundados por palabras y no por experiencias. Hemos asumido como valederos los dichos de otros (que también tomaron palabras de otros otros).

Por lo tanto, lo que constituye nuestro imaginario (sistema de creencias, valores, ideología, propósitos, necesidades, etc.) lo hemos construido a partir de lo que nos contaron, a partir de documentos históricos (que también son textos), de fuentes como esculturas, edificios, herramientas (que también demandan que se los lea atravesados por la literatura y los textos de la época). Es decir, somos seres de palabra, nos constituimos por palabras, nos vinculamos por palabras y creemos en las palabras.

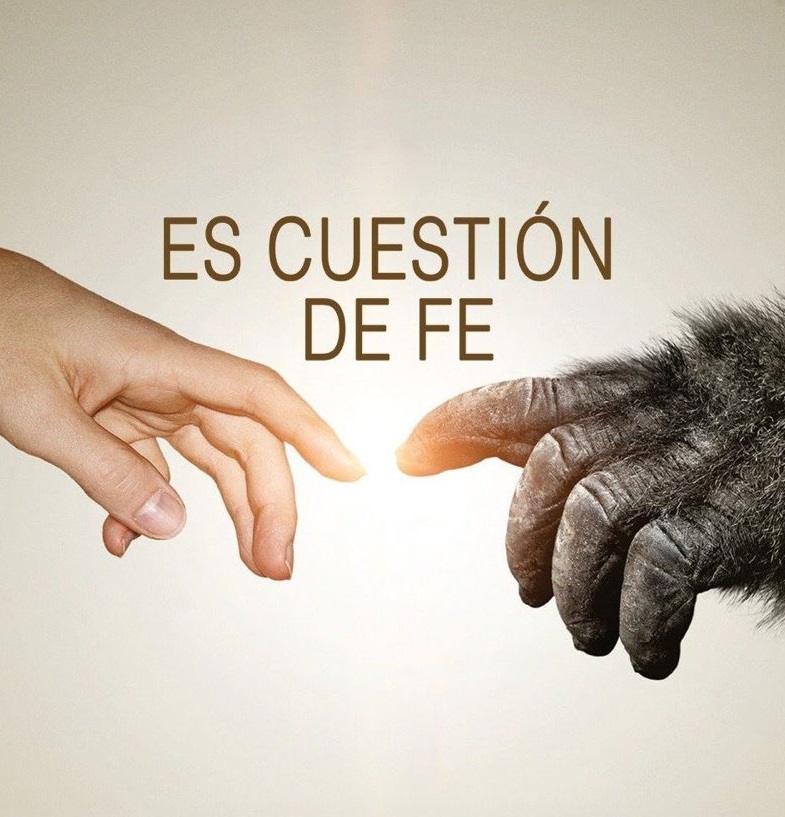

Así, lo que resta para concluir es que, más allá de las implicaciones del término, somos hombres de fe. Depositamos la confianza en determinados sectores de la comunicación social que coinciden con las palabras que heredamos y que nos formaron. Esas palabras de las que no dudamos y que son las que nos inclinan a aceptar o rechazar algún tipo de versión.

Básicamente, la fe es la que nos hace movilizar con cierta seguridad en la vida. Algunos la ponen en la ciencia (en tanto verdad reflexionada y sujeta a modificaciones), otros en la religión (como una verdad revelada e inamovible), muchos en seres queridos (esa verdad que atraviesa generaciones a pesar de ser matizada permanentemente), pero nadie puede sobrevivir sin confiar en algo o en alguien. Es la base de la convivencia. Es la tabla de salvación frente a la duda desestabilizante.

La fe es el motor que impulsa el encuentro con algunas certezas que hacen que nosotros estemos un poquito más arriba que los animales.

Claudio Delmaschio

Exdocente Universitario de Letras